数字货币立法现状调查:全球趋势与中国实践

- By tokenpocket钱包

- 2025-08-26 21:20:08

引言

在数字经济迅速发展的今天,数字货币作为其重要组成部分,逐渐受到公众和各国政府的关注。数字货币不仅改变了传统金融模式,还引发了广泛的法律和监管讨论。本文将对当前数字货币的立法现状进行深入调查,探讨全球范围内的立法趋势,以及中国在这一领域的实践与探索。

数字货币的概念及分类

数字货币是指以数字形式存在的货币,其使用电子设备进行交易和储存。根据不同的类别,数字货币可分为法定数字货币和加密货币两类。法定数字货币是由国家金融机构发行的货币,如各国央行正在推进的数字货币项目;而加密货币则是基于区块链技术,采用密码学方法进行交易和管理的一类货币,例如比特币和以太坊。

数字货币立法的必要性

随着数字货币的普及,其所带来的法律风险和监管挑战日益突出。首先,数字货币的匿名性和去中心化特征使其容易被用于洗钱、逃税和其他非法活动;其次,数字货币市场的波动性使投资者面临巨大风险。如果没有有效的立法监管,可能会导致金融市场的不稳定。因此,合理的立法成为保护投资者和维护金融市场秩序的重要手段。

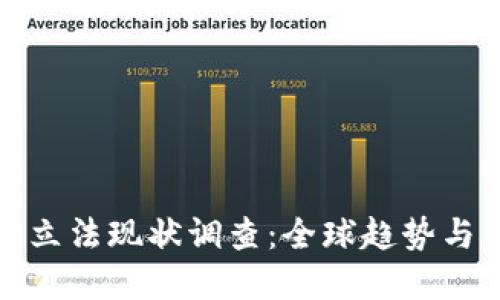

全球数字货币立法现状

在全球范围内,各国对数字货币的立法态度各异,主要可分为以下几种类型:

- 接纳型:一些国家,如美国和日本,采取开放的态度,积极探索数字货币的合法化进程。美国虽然尚未制定专门的数字货币法,但对比特币等加密货币给予了州级和联邦级的监管框架。

- 规范型:如欧洲联盟,正在规划一套明确的法律框架,以保护消费者和防止洗钱活动。其拟定的《加密资产市场法案》将建立适用于所有加密资产的法规,确保市场透明与安全。

- 限制型:一些国家则采取了限制甚至禁止数字货币的态度,例如中国和印度。这些国家对数字货币的交易和ICO(首次代币发行)采取严厉措施,认为其可能威胁到金融稳定和国家安全。

- 探索型:还有一些国家正在进行试点和探索,例如瑞士和新加坡,它们通过建立友好的监管环境,来吸引区块链和数字货币相关企业的发展。

中国的数字货币立法现状

中国在数字货币方面的监管政策相对严格。2013年,中国人民银行首次对比特币等虚拟货币发表了观点,指出其不具备法偿性,禁止银行和金融机构参与虚拟货币的交易。随后,2017年中国全面禁止了ICO,关闭了境内的交易所,从而对数字货币的发展形成了强有力的限制。

尽管如此,中国在法定数字货币方面却表现出极大的积极性。中国人民银行于2014年开始研发数字人民币(DCEP),这是全球首个由中央银行发行的法定数字货币。数字人民币的推出,标志着中国在数字货币领域的国际领先地位。数字人民币旨在替代部分现金流通,提升支付效率,同时提升国家的金融监管能力。

数字货币立法的主要挑战

尽管各国在数字货币立法方面取得了一定进展,但仍面临诸多挑战:

- 技术快速发展:数字货币及其底层技术区块链瞬息万变,法律法规的制定往往滞后于技术的发展。这就导致监管机构往往无法及时应对新出现的风险,如去中心化金融(DeFi)带来的合规问题。

- 国际协调不足:数字货币的交易本质上是全球性的,但各国监管政策不尽相同,造成了监管套利的空间。如何在国际范围内达成共识,将是数字货币立法面临的重要问题。

- 用户保护不足:当前,针对数字货币的消费者保护机制仍显不足,许多投资者在缺乏充分信息的情况下进行投资,容易造成损失。因此,如何有效保护消费者权益,是法律制定中的一大挑战。

未来展望:数字货币立法的发展方向

面对这些挑战,数字货币立法的未来应朝着以下几个方向发展:

- 明确法律地位:各国应明确数字货币的法律地位,并制定相应的法律法规,确保其在经济活动中的合法性和可操作性。

- 建立跨国监管合作机制:针对数字货币的跨国流通特性,国际社会应共商协调机制,促进各国之间的信息共享与监管合作,减少监管套利现象。

- 加强消费者保护:制定针对数字货币投资的消费者保护条款,确保投资者在参与市场交易时能获得充分的信息和必要的法律保障。

结论

数字货币的迅速崛起,给全球金融市场带来了深刻变革,但同时也带来了诸多法律和监管挑战。目前,各国在数字货币立法方面虽已取得一定进展,但远未形成统一的国际标准。中国在这一领域采取了比较严厉的监管措施,同时也积极推动法定数字货币的发展。未来,随着技术的不断进步和市场的演变,数字货币立法将迎来新的机遇与挑战。各国的监管机构需要保持开放的态度,灵活应对,才能在数字货币的浪潮中立于不败之地。